「貴史君、腕を貸してもらって良い?」

私が高校生の頃に叔母が私に言った一言だ。叔母は小児麻痺で生まれながら左右の足の長さが違い上手く歩行できない人であった。その叔母と食事をすることになり、家から出るときの一場面である。少し恥ずかしかったが私は叔母と腕を組んでのんびりと歩き始めた。

誰かの支えが少しあれば、身体的なハンディキャップがある人も普通に生活できることを実感した出来事として心に刻まれている。今思うと私の日常には、このようなことを感じる場面が他にもあった。

私が3歳の頃、祖父は脳梗塞を発症してその後遺症で半身麻痺と言語障害を患いハンディキャップのある生活を送っていた。私の記憶には脳梗塞後のハンディキャップを負った祖父の記憶しかない。しかしながら、歩行困難で言葉も発することができない祖父のことが私はとても大好きであった。そこに理由などない。祖父の無償の愛を本能として感じていたのだろう。車いすを押して散歩をしたり、日常生活動作でサポートが必要な時に小さな頃の私でも自然と手を差し伸べていた記憶が残っている。

もしかすると私とライフセービングの出会いはその頃から始まっていたのかもしれない。ライフセービングスピリットとは、助けを必要としている人に手を差し伸べるという理念である。その行動がライフセービングというものだろう。人は支え合って生きていくもの、正しく「人」という字の由来と共通する側面があるのがライフセービングだと感じている。

「あなたは目の前で人が倒れた時に、手を差し伸べることはできますか?」日本体育大学に入学した私に恩師である小峯力先生(現中央大学教授)が当時の私たち学生に投げかけた言葉である。

あの日は消して忘れない。

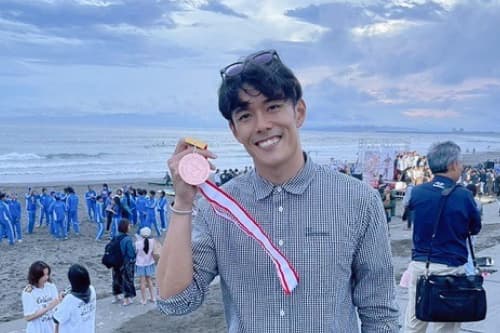

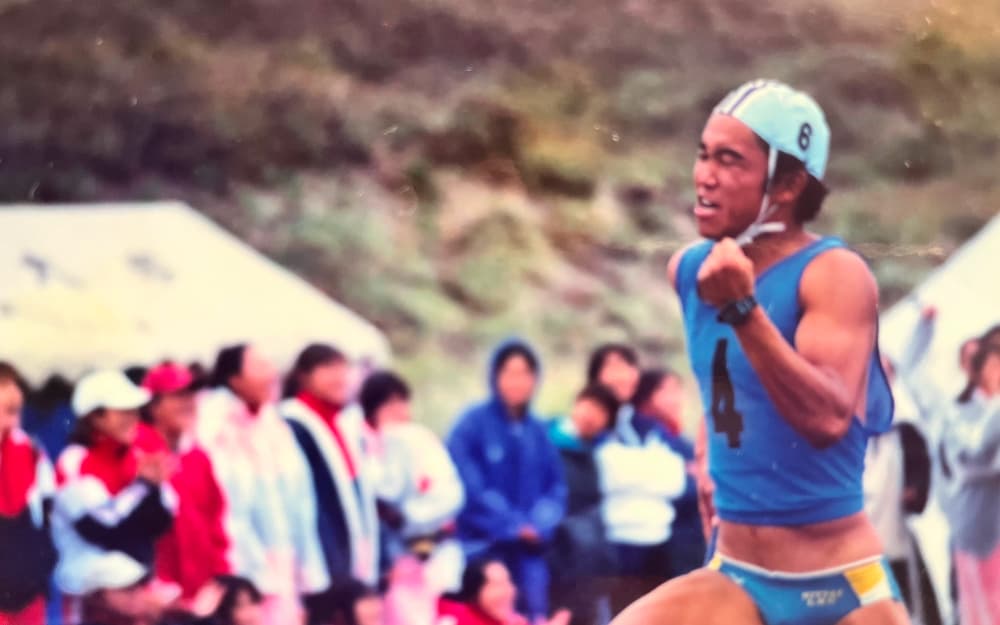

そのような人になりたいと強く思った。迷うことなく私はライフセービングを始めた。当時の日体大ライフセービング部は異例のスピードで体育会に昇格した時で、とてつもなく勢いのある集団で圧倒されたことを鮮明に覚えている。

約300名の部員が在籍したビッグクラブであり、その集団の個性も素晴らしく、指導陣や部員には人格者やトップアスリート、ユーモアのある人材まで勢ぞろいで人間性を磨き上げるにはこれ以上ない集団であった。その中でも私にとって一番の財産は、志を持った人たちとの会話だと思っている。

そう思うのは、私の人生のストーリーを振り返ってみると肯定感を持って人生を歩む大切な側面にはいつも本物の人との出会いがあった。そして、そのような方々との会話から人として成長するきっかけともらい、人生の質と幸福感を高めていったと思っているからだ。また、この価値観を育ててくれた日体大ライフセービング部に感謝している。

私のライフセービングを語る上で無くてはならない存在、同僚であり現在は日本ライフセービング協会副理事長及び教育本部長の松本貴行さん(以後、松本貴行さん→通称マツと記載)である。

マツの存在がなければ、私はライフセービングを現在まで続けていなかっただろう。日体大入学時の18歳で出会い、その後職場(成城学園中学校高等学校)も同じ、約32年を身近に過ごしてきている親友である。

1999年の夏、当時会社員をしていた私に「職場の学校でライフセービングを課外授業でやるから手伝える?」とマツから誘いを受けたのがご縁で成城学園の先生方と出会った。マツが課外授業でライフセービングを始めなければこの出会いはなかった。その2年後になんと保健体育科の先生方が私を成城学園の教員としてオファーするという驚きの展開が起きて現職となった。正しく人生のターニングポイントであったことは間違いない。

つまり、マツが成城学園で教師になりライフセービングを始めなければ今の私はない。その後、少し時間はかかったが現在は成城学園でライフセービングは認められて多くの方々に応援される活動になっている。

2009年からライフセービングが愛好会として動き出し、2017年に正式な部活動として認められた。

現在では、高校生の部員たちが「海の学校」という中学1年生の学年行事を支え、学内外へ奉仕活動としてBLSやWater safetyの普及活動に尽力している。このように成城学園でライフセービングが認められたのもマツと共に歩めたからこそ成し遂げられた成果だと思っている。

私を活かしてくれたマツは私にとって本当に大切な存在である。

もう1人、私のライフセービング活動において大切な存在がいる。私の父だ。その因縁とも思う出来事が職場に起きる。

2013年に成城学園では2017年の創立100周年に向けて学園でいくつかのプロジェクトが発足した。その1つがマツと共同で提案した「いのち守り合う成城ファミリー」である。

学内外に奉仕活動でBLS(心肺蘇生・AED)講習会を展開していくプロジェクトである。まさかのアクシデントの時に手を差し伸べることができる人が身近にいる学園、地域づくりを目指すことが目的であった。そのプロジェクトのために約30台のダミー人形とAEDトレーナーを成城学園が整えてくれた。私は、必ずこのプロジェクトを定着させたいと強く思う理由があった。その理由が父の存在である。

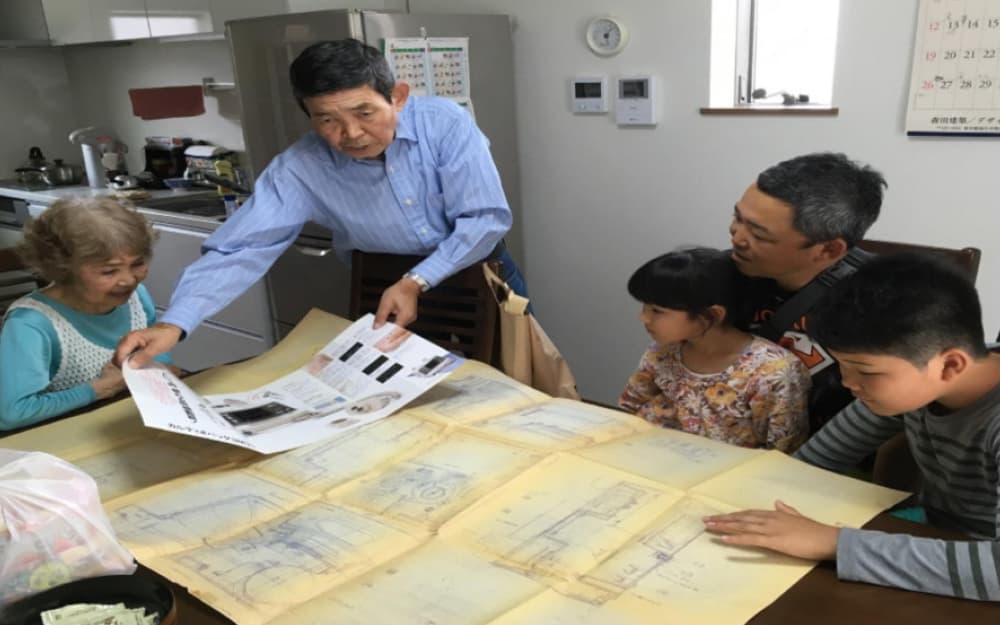

私の父は医療機器の設計技師で1990年代に当時は医師や看護師のみ使用が認められていた除細動器を設計するチームの開発責任者であった。つまり、AEDの開発に携わっていた人物である。父の手がけたAEDが完成した時にその実物を自宅に持ってきて家族に生きいきと紹介してくれた父の姿がとても印象に残っている。命を救う医療機器開発に携われたことを誇りにしていると父はその時言っていた。当時は「へー、すごいね」くらいしか感じていなかったが、今は偉大な人だと思っている。だから、父が開発に携わったAEDというものを多くの人々に伝えることが息子である私の使命であると勝手に思い、その普及活動に尽力した。現在までに20.000名以上の方々に講習会を提供している。この活動は生涯続けるつもりである

この無償でBLSやWater safety講習会を提供する活動を形にするため、当時アカデミー本部長であったマツと事務局の佐藤洋二郎さんが尽力して「サポーター講習会」という位置づけを生み出してくれた。マツと洋二郎さんには感謝しかない。今では多くの方々がこの「サポーター講習会」を開催してBLSやWater safetyの普及活動が展開されるようになった。本当に嬉しい。

私の教員生活も残すところ後10年余り。教員生活ラストステージは私の人生の原点にもあたるハンディキャップのある方々や支援が必要な方々へ手を差し伸べる活動を高校生ライフセーバー達と行っていくつもりだ。また、50歳になる節目の年に私とライフセービングのルーツを整理するきっかけを与えてくれた親友の青木大輔さん(日体大ライフセービング部11期)と理事長の入谷拓哉さんに深く感謝致します。

終わりに、恩師小峯力先生(中央大学教授)から教えて頂いた小説家司馬遼太郎さんが歴史小説で緒方洪庵さんの人生を言い表した言葉をここに記し、これからの人生を歩みたいと思う。

世のために尽くす人生ほど美しいものはない

公益財団法人 日本ライフセービング協会

教育本部 学校教育推進員会委員

成城学園高等学校ライフセービングクラブ 責任者

日本体育大学 ライフセービング部(1994年~1997年)