ライフセービングを始めたきっかけ

高校3年の夏、インターハイで何年ぶりかの自己記録を更新した私は、未来の自分に期待して大学でも競泳を続けることを決意しました。しかし、自己記録を更新するどころか、何秒も遅いタイムを連発。大学に入学して間も無い4月に出場したレースも惨敗。思うような結果が出ませんでした。ついには、コーチから「もう(競泳を辞めて)いいんじゃない?」と言われました。最初こそ驚くも、信頼しているコーチにそう言われたら…と私は水泳以外で夢中になれることを探しはじめました。せっかく泳ぐことを続けてきたのでその「泳ぎ」を生かせる何かをやってみたいという思いのもと出会ったのがトライアスロンとライフセービングでした。どちらも魅力を感じてすごく迷いましたが、「自分のために泳いできたことが、もしかしたら誰かのためになるかもしれない」という、今までに感じたことのない気持ちが芽生え、ライフセービングを始めることにしました。

新しい世界

とにかく優しい先輩たちが手取り足取り面倒を見てくれました。海に連れて行ってくれたり、海に入ればずっと付きっきりで波にのれるようにサポートしてくれました。私たち新人ライフセーバーを歓迎してくれている様子にすごく胸がいっぱいになったのを覚えています。そして監視活動に入るため、ベーシックサーフライフセーバーの資格を取得。私の初めてのパトロール活動は九十九里蓮沼エリアで始まりました。

今まで毎日通っていた「プール」はいつ行っても必ず同じ環境でした。だけど海は違いました。風が吹いたり、吹かなかったり、潮の流れがあったり、波が小さかったり大きかったり、干満の差でこんなにも砂浜に違いがあることさえ知りませんでした。海のことだけではありません。どうやって遊泳客の方々に海で安全に楽しんでもらえるか。声の掛け方だったり、どんな遊び方があるか等を先輩達から教わりました。とにかく毎日新しい環境で、新しいことを知り、新しいことに挑戦することが楽しくてたまりませんでした。そんな思いをさせてくれた、海に感謝の気持ちでいっぱいでした。

大学1年時の夏

監視活動中に、浜辺を散歩している方に「人が浮いてるかもしれない」と言われ、遊泳区域外でしたが、急いで先輩たちが駆けつけて救助活動を行いました。海の家の方も協力してくださり、軽トラックが砂浜を駆け抜けたシーンを鮮明に覚えています。サーフィンを楽しまれている最中に命を落とされた方でした。

「もう海を見たくない。」

ご遺族の方の言葉が忘れられません。私はこんなにも海でワクワクした気持ちで毎日を送っているのに…。自分の無力さを感じた瞬間でした。この海で、もう誰にも悲しい思いをしてほしくない。心からそう思いました。

今も続ける理由

もう誰も海で悲しい思いをしてほしくない。その思いを芯に今でもライフセービングを続けています。でも、それだけではありません。ライフセービングを通じて出会えた人たちとの仲間意識がすごく素敵で温かく、唯一無二のものだと感じています。

決して一人ではできない、ライフセービング。仲間との連携がすごく大切で、時には大きな壁が立ちはだかる時もあります。それを乗り越えて一致団結して、一夏を終えられたときは何とも言えない気持ちになります。

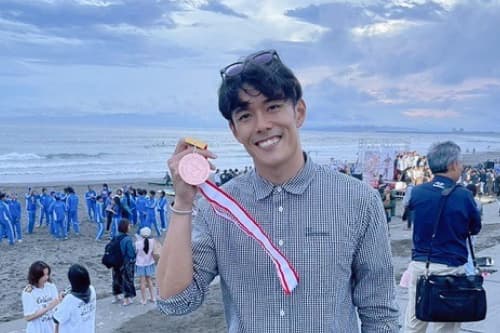

私は競技活動にも力をいれていて、有り難いことに日本代表選手として世界選手権などの国際大会を15年にもわたり経験させていただいています。世界中で出会った友人たち。競技者としてはライバルかもしれないけど、ライフセーバーとしては皆んな仲間なのです。

水辺の事故ゼロにしたい

日本だけでなく世界中のライフセーバーみんなが共通の目標に向かって切磋琢磨しあう魅力に取り憑かれています。国際大会のあとはみんなで輪になってライフセーバーソングを歌います。もっともっと、このライフセービングの輪を世界中に広げていき、みんなの海での思い出を素敵なものにしたい。それが今も続ける理由です。一児の母として、家事に育児に仕事もあり全てをライフセービングに注ぎ込めているわけではありませんが、様々な形でライフセービング活動に取り組むことができます。これからも一生ライフセービング。ぜひ、この輪に入ってみませんか。

館山サーフライフセービングクラブ所属

日本大学ライフセービングクラブ(ZIPANG)卒業

ライフセービング世界選手権 日本代表

(2012、2014、2016、2018、2022、2024)

ワールドゲームズ 日本代表

(2013、2017、2025)